【编者按】学校坚持立德树人根本任务,以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,全面深化本科教育教学改革,深入开展迎评自查自建工作,不断提升卓越交通人才培养质量。为生动展现各院(部)的育人成果与改革举措,策划推出“迎评促建 院部巡礼”专题。

本期聚焦的是:汽车工程学院。

一、整体概况

汽车工程学院始建于1956年,历经六十九年的发展积淀,已发展成为山东省汽车类高素质应用型工程技术人才培养的重要基地。学院现有硕士研究生、本科生2200余人,教职工92人,其中教授16人、副高级职称29人,博士50人,专任教师博士化率达68.1%。拥有中组部“国家特聘专家”、山东省教学名师、有突出贡献中青年专家等一批高层次人才。

学院拥有国家级一流本科专业建设点,多个专业通过或正在申报工程教育认证,涵盖新能源与智能网联汽车、智慧能源系统等前沿方向。教科研平台实力雄厚,建有国家级职业教育教师教学创新团队培训基地、山东省新旧动能转换公共实训基地、山东省现代产业学院等多个省部级以上平台。实验室建筑面积6438.58㎡,设备总值5603余万元,下设36个子实验室,可开设实验项目168个,为人才培养提供了坚实支撑。

二、育人特色与成效

1.构建“政校企协”多元协同育人机制

学院以服务山东省汽车产业转型升级为核心,联合中通客车、山东省汽车行业协会、聊城市科技局等,共建“低碳智能车辆现代产业学院”,于2025年获批省级现代产业学院。通过共建师资、联合授课、共建实训基地、共同指导实践等方式,实现人才培养与产业需求精准对接。现有校企师资115人,其中“双师双能型”教师64人,企业专家42人,共建校外实习基地10个。

2.动态优化专业结构,深化课程体系改革

面对汽车产业“电动化、智能化、网联化”趋势,学院动态调整专业方向,增设“智能运输组织与管理”“新能源汽车技术服务”“智慧能源系统”等方向,积极申报智能车辆工程专业,2026年新增新能源汽车工程专业。构建跨机械、电子、控制等多学科的课程体系,开设《智能网联汽车技术》《车载传感器与感知技术》《智能汽车规划与决策》等前沿课程,推动课程内容与产业技术同步更新。

3.推进课程思政与创新创业深度融合

学院构建“专业教学+思政渗透+实践强化”的立体化育人模式,获省级课程思政示范课程2门,汽车文化博物馆获评全国公路科普教育基地。近五年学生在“互联网+”“挑战杯”等省级以上科技创新大赛中获奖120项,其中,国家级获奖48项,包括“互联网+”大学生创新创业大赛国家级银奖;“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国家级二等奖等。学生自主研发的太阳能汽车、电动方程式赛车等在多项全国大赛中获奖,并被多家媒体报道,彰显了突出的创新实践能力。

4.强化教学质量保障与闭环管理

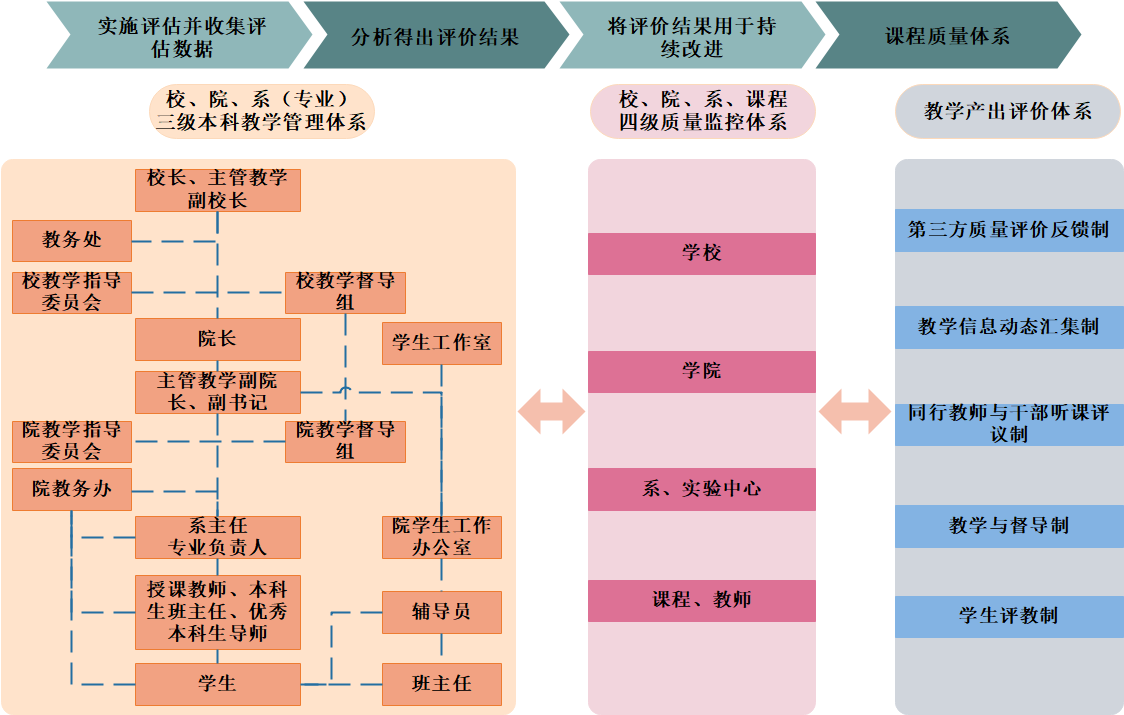

学院建立“校、院、系、教师”四级教学质量监控体系,实行“三段式”教学监控与随机检查相结合机制,通过听课、评教、反馈等实现教学闭环管理。企业参与人才培养质量评价,提供培养目标达成度与用人单位满意度数据,持续推动教学改进。近年来,学生毕业去向落实率超90%,考研录取率达20%,人才培养质量显著提升。

三、发展思路

面向未来,学院将坚持“立足山东、服务行业、对接产业、强化特色”的发展路径,围绕以下三个方面持续推进高质量发展:

1.优化课程体系,强化前沿技术融合

系统整合传统课程,大幅增加电动化、智能化等前沿模块,建立产业专家与毕业生反馈机制,推动课程内容动态更新,提升学生适应产业变革的能力。

2.加快实验设备更新,构建虚实结合实践平台

通过校企共建、虚拟仿真、拓宽资金渠道等方式,加快新能源汽车与智能网联汽车实验设备的更新与升级,打造高水平、开放共享的实践教学平台。

3.提升国际化办学水平,拓展国际合作空间

开设“新能源汽车国际卓越班”,推动与匈牙利布达佩斯技术与经济大学等国外高校的实质性合作,扩大师生国际交流规模,提升学生的全球视野与跨文化沟通能力。

汽车工程学院将继续以立德树人为根本,以服务区域经济发展为己任,深化产教融合、科教融汇、专创融合,努力建设成为区域领先、特色鲜明的高水平汽车类人才培养高地与技术服务中心,为山东乃至全国汽车产业的高质量发展贡献智慧与力量。