【编者按】学校坚持立德树人根本任务,以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,全面深化本科教育教学改革,深入开展迎评自查自建工作,不断提升卓越交通人才培养质量。为生动展现各院(部)的育人成果与改革举措,策划推出“迎评促建 院部巡礼”专题。

本期聚焦的是:工程机械学院。

一、整体概况

工程机械学院成立于1958年,学院紧紧围绕立德树人根本任务,全面贯彻党的教育方针,锚定教育强国、交通强国、制造强国战略将党的建设与学院中心工作深度融合,一体推进教育、科技、人才协同发展,着力为强国建设提供有力有效的智力支持和人才支撑。

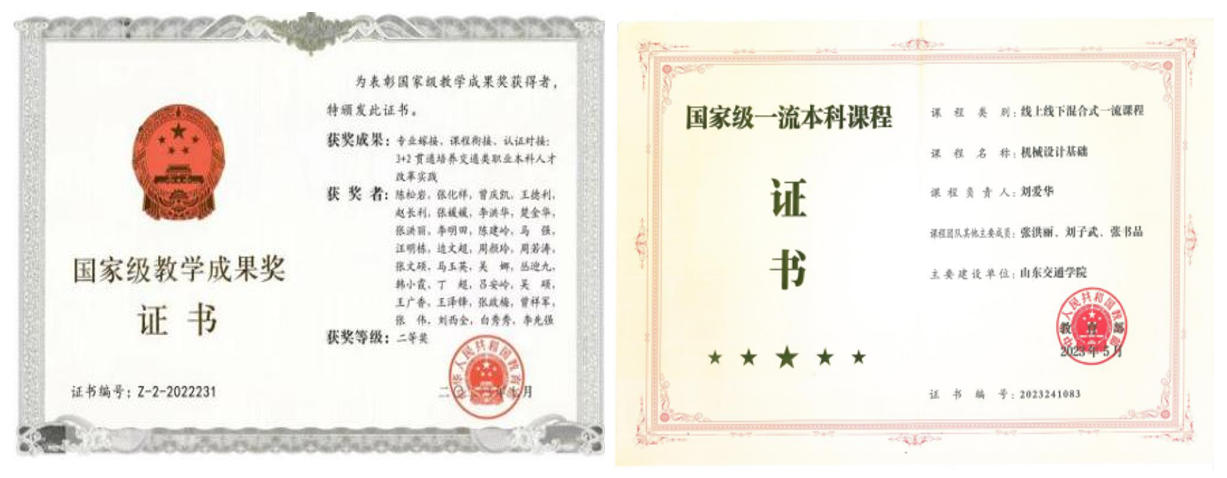

现有国家级人才1人、省部级人才2人、省级青创团队 1 个、省级教学团队 1 个、省级教学名师1人;拥有机械专业硕士学位授权点,1个工程教育认证专业、2个省级一流专业、1个“四新”专业、1个省特色专业;省普通高等学校实验教学示范中心1个,国家级一流课程1门、省级一流课程2门、省级精品课程群1个、省课程思政示范课程1门、省课程联盟优秀共享课程一等奖1项;国家级教学成果二等奖2项、省级教学成果特等奖1项、省教育科学优秀成果奖二等奖1项;承担各级各类纵、横向项目300余项,其中,国家级、省部级科研课题30余项、省级教改项目2项、教育部产学合作协同育人项目10项、千万级横向课题1项;获批山东省重点实验室1个、山东省工程研究中心2个;实验仪器设备总值3000余万元,实验室总面积达6500余平方米;获得省部级、厅级科技奖励30余项,其中,山东省技术发明一等奖1项、山东省科学技术进步奖一等奖1项、河南省科学技术进步奖一等奖1项、山东省技术发明二等奖2项、中国专利优秀奖1项;科研与社会服务总经费6360余万元。

二、育人特色与成效

围绕学校“交通立校”战略,以培养交通事业高级应用型专门人才为目标,创新构建“铸匠育才·四维融通”卓越人才培育体系,注重工程实践能力与创新精神培养,通过课内教学、课外实践、线上资源、线下平台四个维度协同发力,形成“价值引领-能力锻造-资源支撑-产教融合”的全链条育人新模式,以工匠精神为魂、创新能力为核、实践平台为基,打造具有工程机械特色的高素质人才培养体系。

1.聚力课内教学创新,夯实专业根基“主阵地”

构建“思政引领+模式创新”双轮驱动的课内教学体系。深化“党建+课程思政”融合机制,组建课程思政教学团队,将工匠精神、制造强国战略、工程伦理等元素有机融入专业课程教学。获得省普通高等学校实验教学示范中心1个,国家级一流课程1门、省级一流课程2门、省级精品课程群1个、省课程思政示范课程1门、省课程联盟优秀共享课程一等奖1项;国家级教学成果二等奖2项、省级教学成果特等奖1项、省教育科学优秀成果奖二等奖1项。创新课堂教学模式,推行项目式、案例式、研讨式教学,获批省级本科教学改革研究项目6项,建设“工业级智能制造产线”“新工科机械创新实验平台”产教一体协同育人教学运行系统平台等数字化教学平台,开发“数字化设计与制造”“先进制造技术”等特色课程7门,出版融合工匠精神的专业教材7部,获批省级一流教材1部,获山东省高校青年教师教学比赛二等奖2项、三等奖2项,普通高等学校教师教学创新大赛产教融合赛道三等奖1项,全国高等学校教师图学与机械课程示范教学与创新教学法观摩竞赛一等奖8项,全面提升课内教学质量,为学生奠定扎实的专业理论基础。

2.聚力课外实践拓展,创新能力锤炼“大平台”

构建“项目赋能+竞赛驱动”协同并进的课外实践体系。实施“大学生创新创业训练计划”项目,近两年国家级大创项目20项、省级27项。打造“机械创新工作坊”“机器人战队”等学生科创平台,指导学生开展科研攻关和技术创新,获第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国二等奖、第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国二等奖、第七届“互联网+”创新创业大赛国家级铜奖、第二十四届全国大学生机器人大赛Robocon全国一等奖、“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛一等奖、全国三维数字化创新设计大赛一等奖等国家级奖项50余项、省级奖项150余项,学生创新与实践能力显著提升。

3.聚力线上资源建设,拓展智慧学习“云空间”

构建“平台搭建+矩阵传播”融合互促的线上资源体系。打造线上开放课程,为机械类学科线上线下混合式教学提供“实践支撑”与 “资源延伸”,建设《机械设计基础》《工程材料》等7门智慧课程,《现代设计方法》《工程机械构造》《机械制图》等13门省级在线开放课程,实现线上线下混合式教学全覆盖,累计服务学生4万余人次;设置盾构机模拟操作虚拟仿真实验平台、新工科机械创新实验平台等,实现“线上预习—线下实操 —线上复盘”的实践教学闭环,教学效果提升明显。建设“机械匠人”微信公众号等新媒体矩阵,开设“工匠精神讲座”“技术前沿讲座”等,推送专业技术知识和行业动态20余期,开展线上政治理论学习和专业交流,打造永不下线的学习课堂,拓展学生学习成长的空间维度。

4.聚力线下平台打造,深化产教融合“实践田”

构建“硬件升级+校企协同”双向联动的线下实践体系。引进500余万元建设智能制造产教融合协同创新中心,新增智能制造生产线、工业机器人、负碳建材产线智能监测与维保先驱等先进设备,打造集教学、科研、培训于一体的实践教学基地。与浙江交工集团、山东临工集团等企业共建20余个校外实践基地,开展“认识实习-生产实习-毕业实习”全链条实践教学。聘请20余名企业技术骨干担任产业导师,开设“工匠讲堂”30余场,组织学生赴企业参观学习2000余人次。建设“创客工作室”、“机器人大赛训练基地”等实践场所,支持学生开展项目实践和创新制作,形成了全方位、多层次的线下实践平台体系。

三、发展思路

(一)强化专业与课程内涵建设,突出特色优势

1.优化专业布局与培养方案

(1)对接产业需求:紧密跟踪工程机械智能化、电动化、网联化、服务化的发展趋势,动态调整机械设计制造及其自动化、机械工程、智能制造工程、材料成型及控制工程等专业的培养目标和课程体系。

(2)强化OBE理念:全面落实基于学习产出的教育模式,明确各毕业要求对应的指标点,并反向设计课程体系,确保课程目标与毕业要求支撑关系清晰、有力。

(3)凸显交通特色:在专业课程中深度融合交通场景应用案例,如公路施工与养护机械、港口起重运输机械、轨道交通装备等,打造“机械+交通”的鲜明特色。

2.打造一流课程与教学资源

(1)“金课”建设:持续推进线上线下混合式、虚拟仿真、社会实践等“五大金课”建设。重点建设一批反映行业前沿技术、体现交叉融合的核心专业课程。

(2)课程思政深度融合:深入挖掘工程机械领域蕴含的工匠精神、创新精神、家国情怀等思政元素,实现专业知识传授与价值引领的有机统一。

(3)教材与数字化资源:鼓励教师编写或选用反映行业新技术、新标准的高质量教材。加强虚拟仿真实验项目、在线开放课程、案例库等数字化教学资源建设。

(二)深化教学模式与方法改革,提升学生创新能力

1.推动课堂教学革命

(1)推广智慧教学:分利用现代信息技术,推广翻转课堂、项目式学习、案例教学等以学生为中心的教学方法,提高课堂互动性和学生参与度。

(2)强化过程性考核:改革考核方式,加大平时成绩占比,注重对学生学习过程、实践能力、创新思维的评价。

2.强化实践教学与创新能力培养

(1)构建进阶式实践体系:完善从基础实验、课程设计、专业实训到毕业设计的全过程实践教学体系。加强与山东重工、山东临工集团等头部企业的合作,共建高水平的校外实践教学基地。

(2)推动科教融合、赛教融合:鼓励学生早进实验室、早进团队、早进项目。将“挑战杯”、“机械创新设计大赛”“机器人大赛”等学科竞赛内容融入课程教学,以赛促学、以赛促创。

(3)加强现代产业学院建设:将学院产业学院作为深化产教融合的重要平台,共同开发课程、共建师资队伍、共建实习实训平台。

(三)加强师资队伍建设,提升教学能力

1.提升教师工程实践能力:完善教师到企业挂职锻炼、参与技术研发的制度,鼓励“双师双能型”教师队伍建设。聘请企业高级工程技术和管理人员担任兼职教师,参与课程教学和毕业设计指导。

2.培育教学名师与团队:健全老中青教师传帮带机制,组建高水平教学团队。设立教学改革研究项目,鼓励教师开展教学研究,培育教学名师和教学成果奖。

(四)完善质量保障体系,实现持续改进

1.健全教学质量监控与评价机制

(1)坚持校院两级督导、领导听课、学生评教、同行评议等制度。建立常态化的专业评估和课程评估机制。

(2)加强对毕业要求达成度、课程目标达成度的定期评价与分析,并将评价结果用于专业和课程的持续改进。

2.加强毕业生跟踪反馈:建立毕业生跟踪调查机制和社会评价反馈机制,了解毕业生发展情况和用人单位评价,将其作为培养目标、毕业要求和课程体系修订的重要依据。

(五)推动数字化转型,建设智慧教学环境

1.升级改造智慧教室、虚拟仿真实验室,建设智慧教学平台,为混合式教学、远程实践等提供有力支撑。

2.利用大数据技术分析学生学习行为,为教学改革和个性化辅导提供数据支持。