【编者按】学校坚持立德树人根本任务,以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,全面深化本科教育教学改革,深入开展迎评自查自建工作,不断提升卓越交通人才培养质量。为生动展现各院(部)的育人成果与改革举措,策划推出“迎评促建 院部巡礼”专题。

本期聚焦的是:马克思主义学院。

近年来,马克思主义学院认真贯彻落实习近平总书记关于学校思政课建设的一系列重要指示精神,服务学校卓越交通人才培养,打造“交通报国”育人特色,深入挖掘提炼“社会大课堂+思政小课堂”“思政+交通”的做法、特色和品牌,建好交通特色思政课程,为学校培养交通事业高级应用型人才贡献马院力量。

一、构建体系化“三级联动”育人格局

学校党委成立由党委书记、校长任双组长的思政课建设领导小组,创新实施“党委统一领导、多元主体协同联动、马院实体化运行”三级联动机制。马克思主义学院是全校思想政治理论课教学部门和马克思主义理论研究机构,也是学校马克思主义理论学科点依托单位,承担着全校本科、硕士研究生的思想政治理论课教学任务,是思政育人主阵地。

二、搭建全方位教科研协同育人平台

成立交通文明与思政教育融创研究中心,聚焦交通强国战略和交通强国山东示范区建设,围绕马克思主义交通理论、中国共产党领导的红色交通历史、当代中国交通事业发展与改革等重点学科方向,深化重大理论和实践问题研究,推出一批具有前瞻性、储备性、针对性研究成果、咨政报告和基金项目,为地方经济和行业发展作出积极贡献。近年来,思政课教师累计承担《中国共产党领导高铁事业的发展与改革研究》《山东省交通运输行业文化体系构建与战略规划研究》《齐鲁交通文化在山东交通强省建设中的传承与创新研究》等交通特色项目近20项,到账经费超过100万元。其中获批国家社科基金项目1项,为持续产出一批高水平成果提供重要保障。

三、形成特色化“思政+交通”育人导向

结合学校构建交通特色思政育人体系要求,将交通战略性先导性等行业历史成就、港口智能化升级等行业发展变革、高铁复兴号技术革新等行业技术突破,转化成思政课教学内容,融入校本思政课程,深入挖掘港珠澳大桥、青藏铁路、京沪高铁、盾构机研制等重大交通工程项目背后的大国责任担当,开设交通思政专题,打造《交通大国史话》《交通与中华文明》《解码交通强国》等校本思政课程,实现思政必修课程交通元素“全贯通”。这一特色模式得到广泛关注,大众日报数次专题报道,山东教育电视台、学习强国也纷纷进行专题报道。

四、开发全场域“大思政课”育人资源

一是探索社会课堂。通过共建实践教学基地等方式,开展“铁轨上的思政课”“桥梁上的思政课”“场馆里的思政课”,将思政育人延伸至企业车间、纪念场馆和项目工地,并邀请交通劳模、行业专家进校授课。二是做好第二课堂。打造“交通报国”第二课堂活动品牌,持续开展“讲述交通故事、传承红色基因”大学生思政课我来讲活动,推进红色交通文化进主题教育、进社团活动、进校园文化。三是用好线上课堂。依托现代信息技术,建设“交通报国”案例资源库,利用现代信息技术和影视资源还原交通英模故事、工程攻坚案例。

五、打造高素质“五维联动”育人队伍

一是校内联动育人。实现党建与教学联动,马院与学团部门联动,思政课教师与专业教师联动,学科交叉融合联动。二是校际联动育人。依托中国交通教育研究会学术部驻校优势,推动交通类高校思政课集体备课和资源共享。三是校地联动育人。联合交通部门开展“交通志愿服务”实践项目,联合驻地政府搭建大中小学思政课一体化教研平台。四是校企联动育人。结合学生顶岗实习,运用企业劳模、创业故事等榜样力量,让学生认知行业发展历史和新时代交通精神。五是校馆联动育人。在胶济铁路博物馆、汽车文化博物馆等场馆建立实践教学基地,开展联合教学。

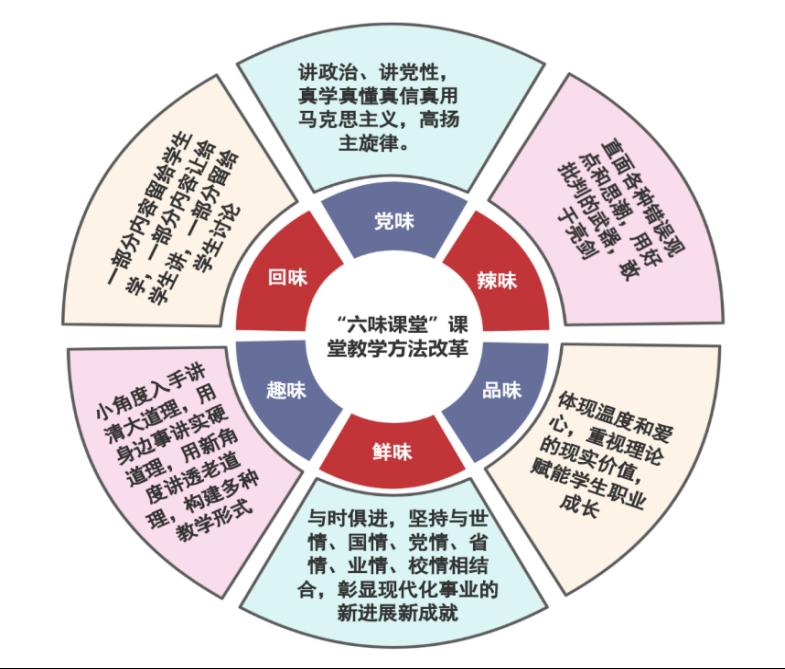

六、推出立体化“六味课堂”育人方法

一是定调“党味”,讲政治、讲党性,高扬主旋律。二是富有“辣味”,直面各种错误观点,用好批判的武器。三是凸显“品味”,以高尚的人格感染学生,彰显温度和爱心,为学生职业成长服务。四是讲究“鲜味”,与时俱进,坚持课堂内容与世情、国情、省情、业情、校情相结合。五是营造“趣味”,从小角度入手讲清大道理,用身边事讲实硬道理,用新角度讲透老道理。六是留有“回味”,一部分内容交给学生学,一部分内容让给学生讲,一部分内容留给学生讨论。“六味课堂”教学改革成果得到《中国教育报》专题报道,并被党建网、学习强国等媒体转载。